理事長小野友道

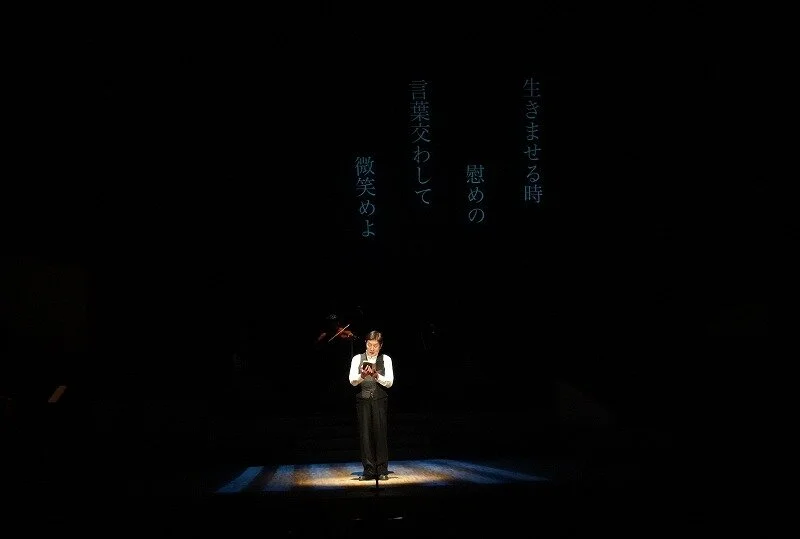

NHK熊本児童合唱団第21回定期演奏会を聴いて「ごめんねメリー」

今回の定期演奏会はローマ・ウィーン演奏旅行の凱旋公演でもありました。子供たちは大変貴重な経験をし、自信にあふれた合唱でした。加えて戦後80年の節目の組曲「ごめんねメリー」に感動しました。戦時中、水前寺動物園で飼育されていたインド象メリーちゃん。切羽詰まった敗戦間近に動物園の動物殺傷が軍の命令で行われ、それはメリーちゃんも例外ではありませんでした。メリーちゃんへの鎮魂歌として、合唱と語りが私の胸に響きました。

1932年国際連盟(当時)からアインシュタインに誰でも好きな方を選び、いまの文明で最も大切と思える問いについて意見を交換してくださいと言う依頼があったのです。「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」、アインシュタインはこの問いをあのフロイトに手紙で送りました。そして「人間の心の中にこそ、戦争の問題の解決を阻むさまざまな障害があることを感じている」ので教えてくださいと。やがて第二次世界大戦がはじまるという微妙な時でした。フロイトは長い返事を書きます。「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」という前提で、「文化の発展が人間の心のあり方に変化を引き起こすは明らか」ですが、「どのような道を経て、あるいはどのような回り道を経て、戦争が消えてゆくのか、それを推測することはできません。しかし、いまの私たちにこう言うことは許されていると思うのです。文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことはできる!」と。

「ごめんねメリー」を懸命に合唱してくれた若い文化の担い手の透き通った声を聴きながら、文化の発展、それも若い力に期待して戦争が止むことを祈りたいと思いました。感動の余韻に浸りながら、アインシュタインとフロイトの『人はなぜ戦争をするのか』(浅見昇吾訳、講談社)を読み返しました。

第12回市民財団奨励賞3作品が決定しました。

(1)作 品 NHK熊本児童合唱団 イタリア・ウィーン演奏旅行2025

主催者 NHK熊本児童合唱団(団長 春日幸雄)

●選考理由

昭和22年発足。名称は変化しましたが現在はNHK熊本児童合唱団として活躍、78年の歴史を刻んでこられました。定期演奏会や市の文化事業や諸団体との共演など、年間を通じ30本を超えるイベントに積極的に参加。また アジア諸国や2020年ベネチア・ウィーン演奏会、2025年ウィーン・ザルツブルグ・パリ演奏会に参加するなど音楽活動を通して青少年の健全育成や国際交流に貢献されています。

このような芸術文化への真摯な取り組みと情熱を今後もお願いし第12回市民財団奨励賞を贈りその功績をここに称えます。

(2)作 品 オハイエくまもと15周年記念コンサート

主催者 オハイエくまもと15周年記念コンサート実行委員会

●選考理由

2009年に発足以来、音楽の力で心のバリアフリーを目指すボランティアグループとして活動されています。この度の15周年記念コンサートは、オハイエ音楽隊や音楽家はもちろん観客も明るい笑顔で満杯になり心に響く音楽でみんなを幸せにしてくれました。

年に一回開催される「とっておきの音楽祭」は音楽を身近に感じられ人と人とのつながりを大切にされていると感じます。すべての人が共生できる世界を目指しこれからもゆるぎない信念で活動されることをお祈りし、第12回市民財団奨励賞を贈りその功績をここに称えます。

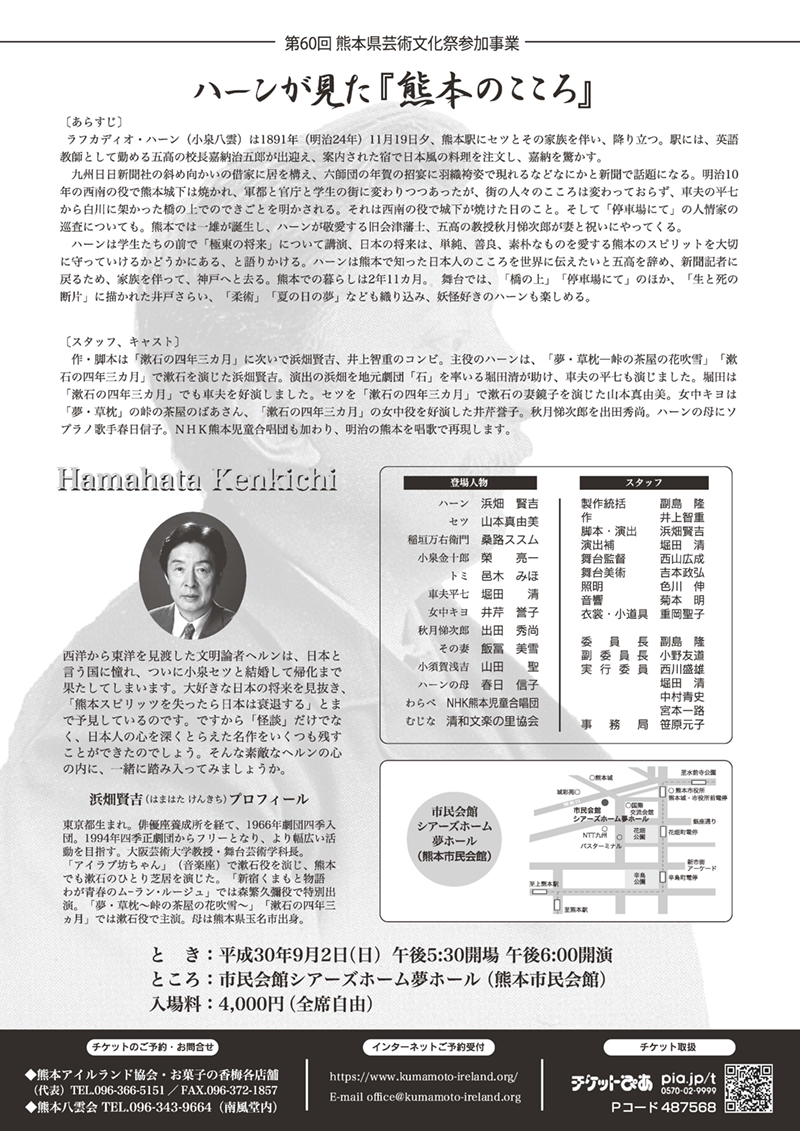

(3)作 品 小泉八雲没後120年記念事業 現在に生きるハーン

主催者 小泉八雲没後120年記念事業実行委員会

●選考理由

八雲が発信した文化資源を再認識するとともに次世代を担う青少年がハーンの精神について学ぶ機会となることを目的に開催され成功を収められました。特に小泉八雲の名作『怪談』を漫画で描く作品募集では、中・高校生から沢山の応募があり関心の深さを感じます。記念講演や清和文楽「雪おんな」公演、アイルランド音楽、八雲の怪談から「青柳のはなし」朗読と創作舞踊をコラボするなど新たな試みも生まれました。

自然との共生とシンプルライフの必要性など現代に生き続けるハーンの精神を色々な角度から表現されたことは素晴らしい取り組みです。今後も継承され益々活動されます様お願いし第12回市民財団奨励賞を贈り功績をここに称えます。

第12回奨励賞受賞にあたって

(1)NHK熊本児童合唱団 イタリア・ウィーン演奏旅行2025

御礼の言葉 第12回市民財団奨励賞を受賞して

この度は、ローマ・ウィーン演奏旅行を評価していただき、第12回市民財団奨励賞を受賞することができました。関係者の皆様に心より感謝申しあげます。

私たち、NHK熊本児童合唱団は日頃よりくまもと応援合唱団を心がけ、多くの演奏会で私たちの歌声をお聞きいただいております。

ローマ・ウィーン演奏旅行を計画したとき、コロナ感染が全世界で蔓延し、断念せざるを得ず、前回より9年ぶりの海外演奏旅行でした。

ローマ・ウィーン演奏旅行2025では団員34名、NHK熊本児童合唱団卒団生で、東京藝術大学声楽科3名、保護者併せて59名の大所帯でした。

この演奏旅行をとおして団員たちにヨ―ロッパの文化を教科書の上でなく実際に自分の目で本物を見て、感じ、グロ―バルな子どもたちになって欲しいと思うところです。ローマ、サンタニェーゼ・イン・アゴーネ教会では大理石で作られた、天井30mを越えるすばらしい教会でした。熊本の子どもたちが超満員のお客様にイタリア語でのメッセージを交えながら歌い、大きな拍手と共にスタンディングオベーションでの絶賛をいただきました。また、ウィーンではウィーン少年合唱団指揮者に直接指導をいただき、交流演奏会(アウガルデン宮殿)を行いました。

前回はウィーン少年合唱団へのお土産として「おしゃべりくまモン」を持参しましたが、今回は「熊本の味」をテーマに株式会社お菓子の香梅様「陣太鼓」と株式会社フンドーダイ様「透明醤油・ゆずポン酢ドレッシング」を協賛いただき、ウィーン少年合唱団とイタリア、ウィーンでのレストランでのシェフに紹介しました。

今後ともNHK熊本児童合唱団は頑張っていきますので、ご理解、ご支援をお願いいたします。

NHK熊本児童合唱団 団長 春日幸雄

(2)オハイエくまもと15周年記念コンサート

この度は共生社会を目指してのオハイエくまもと15周年記念コンサートが奨励賞を頂戴しまして、お礼申し上げます。

今回オハイエ理事で吉丸良治熊本県文化協会名誉会長に実行委員長をお願いし、多くの方々の協力で成功に終えられました。

活動の原点は、仙台発祥の音楽の力でバリアフリーを目指す「とっておきの音楽祭」のドキュメンタリー映画「オハイエ!」の上映会で、街中に音楽溢れて、ダウン症の荒川知子さんの天使のような笑顔と、澄んだ音色のリコーダーに魅せられた感動でした。我々は2009年に知子さんとご両親のファミリーアンサンブルをお呼びして、共生社会を目指して「オハイエくまもと」を設立。まず障がいのある人とボランティアが共に楽しめる音楽練習の場を作り、翌年街中の6ヶ所で通行人も巻き込み、笑顔があふれる九州初の「とっておきの音楽祭」を開催し、継続して15年になりました。この間、東日本大震災直後の音楽祭に、荒川ファミリーも駆けつけての演奏に一同感激の大喝采。集まった多額の募金を持参し東北支援に行き、その後熊本地震の際には東北からもご支援をいただきました。私の発病・入院というピンチもあった中で、10周年コンサートを企画し、多くの方のお力を借りて、念願の舘野泉先生父子をお招きして、オハイエ音楽隊と夢の共演が実現しました。コロナ禍では直前の無念な中止、翌年は動画配信で開催。

今回、オハイエ音楽隊は野村先生がそれぞれの個性に合わせて作られたオリジナル曲を生き生きと笑顔で演奏。仙台の荒川ファミリーはフルート奏者である兄上洋様もお迎えしての演奏。地元の色んなジャンルの音楽家や平成音大学生さんとの共演、茶席の五日会、写真展など共に楽しめました。これからも「みんなが音楽を楽しみ、力を合わせて、協調性と優しさを大切に共に生きる」活動を8月姜尚中さん講演会、11月音楽祭など続けて行く予定です。

NPO法人オハイエくまもと理事長 入部祥子

(3)小泉八雲没後120年記念事業 現在に生きるハーン

御礼の言葉と報告

このたび一般財団法人熊本芸術文化学術振興市民財団様より奨励賞の栄誉を給わりましたことにつきまして心より感謝、御礼申し上げます。

令和6年(2024)はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の没後120年の節目の年でした。この機に熊本で「小泉八雲没後120年記念事業実行委員会」を起ち上げ、八雲の顕彰事業を行うことの大切さを痛感しておりました。熊本における小泉八雲の存在は大きく、現在に生かし、未来に向けて永く継承されていくべきものと思われます。

第一段階として10月12日(土)に熊本市男女共同参画センターはあもにい(多目的ホール)において「ハーンの心を語りと音楽で巡る旅」と題して①アラン・ローゼン氏によるハーン作品と書簡の朗読と語り、➁西川盛雄の「ハーン先生の英語の授業風景」についての語り、➂アイルランド民謡を中心としたソプラノ、アイリッシュ・ハープ、尺八などの演奏によるミニコンサートを行いました。

第二段階として11月16日(土)、17日(日)の二日間に渡って熊本テルサ1階ホールにおいて、全体のメインとなるハーン顕彰を行いました。初日は『現在(いま)に生きるハーン』と題してハーン曽孫小泉凡氏の基調講演があり、次いで清和文楽の『雪おんな』の公演、二日目は『次世代につなぐハーン』のテーマのもと、小泉凡氏とマリ・クリスティーヌ氏(東京女子大学客員教授)による対談を軸に「アイルランド音楽」の演奏、「ハーン作品『青柳』の朗読と日舞とのコラボレイション」というチャレンジングな試みを行いました。また熊本大学からは『小泉八雲の名作を漫画で描く』作品の募集を行い、次世代を担う青少年の参加を得たことは有難いことでありました。

今後はこれを励みとし、さらにハーンの研究と顕彰に精進して参る所存です。

小泉八雲没後120年記念事業実行委員会 西川盛雄